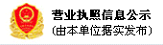

車輪鍛件加工精度控制

好的,車輪鍛件(這里主要指高性能車輛,如汽車、高鐵的輪轂、輪盤等)的加工精度控制是確保行車安全、動平衡和疲勞壽命的核心。其控制體系極為嚴格和精密。

以下是車輪鍛件加工精度控制的詳細解析:

1. 車輪鍛件精度控制的特殊性與重要性

與一般結構件不同,車輪是高速旋轉的保安件,其精度直接關系到:

動平衡性能:避免高速振動,影響操控和安全。

裝配精度:與車軸、軸承、剎車系統的精密配合。

疲勞壽命:應力分布的均勻性直接影響抗疲勞能力。

安全性能:任何缺陷都可能在交變載荷下擴展,導致災難性后果。

因此,其精度控制標準遠高于普通鍛件。

2. 關鍵精度控制指標及要求

控制項目精度要求(示例)影響與意義

徑向跳動 ≤ 0.3 mm (轎車)/

≤ 0.2 mm (高鐵) 影響高速行駛的平穩性和舒適性,是動平衡的基礎。

端面跳動 ≤ 0.2 mm (轎車)/

≤ 0.15 mm (高鐵) 影響剎車盤接觸和軸向穩定性。

輪轂孔徑 IT6-IT7 級公差(H6/k6配合常見) 確保與車軸的無間隙過盈或過渡配合,傳遞扭矩。

螺栓孔節圓直徑(PCD) ±0.05 mm 確保車輪能準確安裝到輪轂上。

螺栓孔位置度 Φ0.1 mm 防止安裝應力集中和螺栓預緊力失衡。

輪輞輪廓度 ±0.5 mm 影響輪胎安裝后的密封性和均勻性。

表面粗糙度 安裝面: Ra ≤ 1.6 μm

輪轂孔: Ra ≤ 0.8 μm

密封面: Ra ≤ 0.8 μm 減少微觀應力集中,保證配合面的密封和連接剛度。

重量偏差 ±0.5% (同批次) 控制動平衡的初始不平衡量。

3. 全流程精度控制要點

3.1 鍛造階段 - 精度的基礎

模具精度:采用五軸高速銑加工模具型腔,表面精度Ra ≤ 0.4 μm,型腔尺寸公差±0.05 mm。定期使用三維掃描儀檢測模具磨損。

坯料控制:采用精密鋸切下料,重量誤差±0.5%,確保鍛造成形飽滿,飛邊均勻。

溫度控制:采用中頻感應加熱,溫度控制±20°C,確保流動性和尺寸穩定性。

冷卻控制:鍛后控冷,避免冷卻不均導致變形和內應力。

3.2 熱處理階段 - 控制變形與應力

采用 壓力淬火(Press Quenching):這是高鐵、高端乘用車輪轂生產的核心技術。鍛件在特制模具中接受噴淋淬火,模具的巨大壓力(數百噸)能有效抑制淬火過程中的變形,使車輪鍛件在保持形狀的同時獲得所需的馬氏體組織。

去應力回火:充分回火,消除加工應力,穩定組織尺寸。

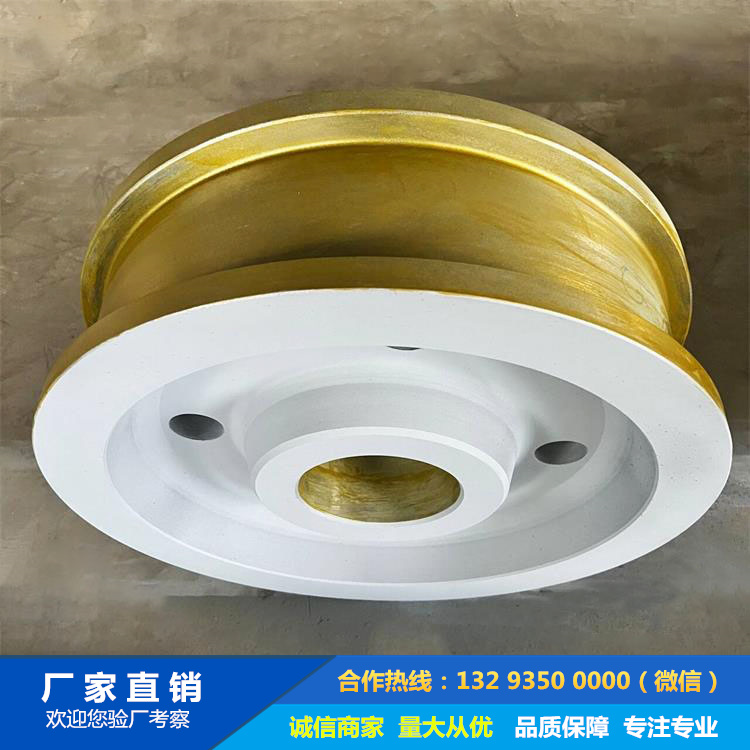

3.3 機械加工階段 - 精度的實現

這是精度控制的核心環節。

定位基準統一(至關重要):

所有車削工序采用“一面兩銷” 或“以轂孔定心” 的原則。先精加工出一個基準面和一個定位孔(或轂孔初加工),后續所有工序都以此基準定位,避免基準轉換誤差。

數控車削:

使用高剛性數控立式車床或車銑中心。

粗精分開:粗加工去除大部分余量,精加工留極小余量(0.3-0.5mm)以穩定尺寸。

刀具:采用CBN或PCD刀具進行精加工,保證高表面質量和尺寸穩定性。

冷卻:使用高壓內冷刀具和充足冷卻液,控制切削熱變形。

鉆孔攻絲:

使用高精度數控鉆攻中心或加工中心。

采用鉆-鉸-攻工藝,保證螺栓孔尺寸和位置度。

使用光學對刀儀精確設定刀具長度和直徑補償。

3.4 動平衡校正

** mandatory step(必選步驟)**:在動平衡機上測量初始不平衡量。

去重校正:在輪輞特定位置(通常有標記區)使用立式鉆床或銑床去除材料,直至不平衡量小于規定值(如5-15 g·cm)。

3.5 表面處理與最終檢測

清洗:高壓噴淋清洗,去除切削液和鐵屑。

最終檢測:

三坐標測量機(CMM):全面檢測所有關鍵尺寸、形位公差。

輪廓掃描儀:檢測輪輞輪廓度。

專用檢具:快速檢測PCD、跳動等。

磁粉探傷(MT)或熒光滲透探傷(PT):100%檢測表面和近表面缺陷。

4. 先進技術與趨勢

自動化生產線:集成機器人上下料、自動測量和補償,減少人為誤差。

在線測量與補償:在機床上集成測頭,加工后實時在機測量,并根據結果自動補償刀具磨損,實現“加工-測量-補償”閉環控制。

數字孿生:通過仿真軟件模擬切削過程,預測和優化加工參數,提前預防變形。

激光打標:將重要信息(如零件號、生產日期、不平衡量值)永久標記在非功能表面,實現全生命周期追溯。

起重機車輪的精度控制是一個系統工程,它始于高精度的模具和鍛造工藝,依賴于統一基準和科學嚴謹的機加工藝,并通過壓力淬火等特殊工藝控制熱處理變形,最終由高精度的檢測和動平衡校正來驗證和保證。其核心思想是:在每個環節都嚴格控制變形和誤差,并為下道工序提供可靠的基準,最終匯聚成一個滿足嚴苛安全標準的高精度產品。