車輪鍛件生產流程解析

車輪鍛件生產流程全景圖

整個流程可以概括為三個核心階段:預制 → 成型 → 精制。

第一階段:預制 - 從坯料到毛坯

1. 原材料準備

材料選擇:主要使用5xxx系列(如5083)或 6xxx系列(如6061)鋁合金。這些合金具有優異的強度、韌性和耐腐蝕性。

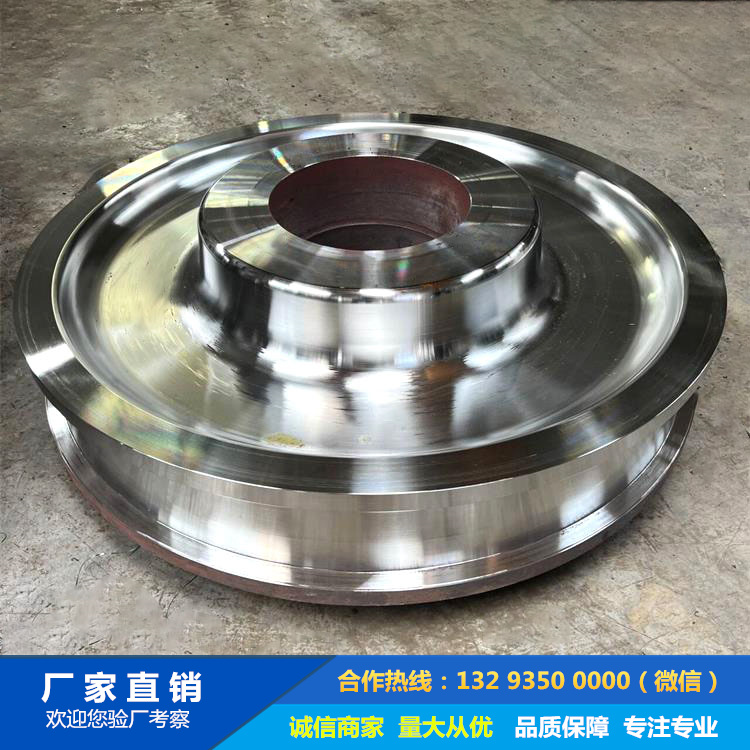

坯料制備:將大型鋁合金鑄錠通過精密鋸切成特定重量和尺寸的圓柱形坯料。重量公差需嚴格控制(通常±0.5%)。

2. 加熱

目的:提高鋁材的塑性,降低變形抗力。

設備:采用感應加熱爐,加熱迅速、均勻、氧化皮少。

溫度控制:精確控制在400°C - 500°C之間(依合金牌號而定),溫度波動需在±10°C以內。

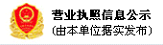

3. 鍛造 - 核心工序

預鍛(制坯):將加熱的坯料在模具中初步鍛壓,形成類似“餅狀”的基本形狀,為終鍛做準備。

終鍛:在萬噸級(通常5000-9000噸)的大型鍛壓機上,通過巨大的壓力使預鍛坯在精密模具中一次性成型。

關鍵:模具型腔的精度直接決定產品精度。此過程形成輪轂的盤面、輻條的基本形狀和強度纖維流線。

切邊:鍛造成型后,工件周圍會有一圈多余的飛邊(Flash),需立即通過切邊模和壓力機將其去除。

第二階段:成型 - 塑造最終形態與性能

4. 熱處理 - T6處理

這是賦予車輪最終力學性能的關鍵步驟,分為兩步:

固溶處理(Solution Treatment):將鍛件加熱到~530°C,使合金元素充分溶解到鋁基體中,然后進行快速水淬(Quenching),形成過飽和固溶體。

時效處理(Aging Treatment):在較低溫度(~180°C)下長時間保溫,使強化相均勻、彌散地析出,極大提高輪轂的強度和硬度。

5. 旋壓(Rolling Forging / Flow Forming) - 高性能輪轂的核心工藝

目的:成型輪輞(安裝輪胎的部分),并進一步減輕重量、提升材料密度和強度。

過程:將加熱的輪轂毛坯固定在高轉速的芯軸上,外側有滾輪對輻條部分施加巨大壓力,使其軸向延伸、徑向變薄,成型出輪輞。

優勢:相比直接鍛出整個輪輞,旋壓技術能顯著減少材料使用,減輕重量,并使輪輞部位的金屬流線完整,機械性能更優。

第三階段:精制 - 達到最終精度與外觀

6. 機械加工(CNC Machining)

設備:使用多軸高精度數控立式車床和加工中心。

加工內容:

車削:加工輪轂的安裝面(Hub Piloting)、中心孔、螺栓座等關鍵配合部位,保證極高的尺寸和形位公差(如跳動量≤0.1mm)。

鉆/銑:加工螺栓孔、氣門孔、以及輻條上的裝飾性圖案。螺栓孔的位置度(PCD)要求極其嚴格(±0.05mm)。

7. 動平衡檢測與校正(Dynamic Balancing)

目的:消除車輪在高速旋轉時因質量分布不均產生的離心力。

過程:在動平衡機上高速旋轉車輪,測量不平衡量的值和相位。

校正:在輪輞特定位置(通常有標記區)使用立式鉆床去除少量材料(去重),直至不平衡量小于規定值(如5-15 g·cm)。

8. 無損檢測(Non-Destructive Testing)

方法:100%進行熒光滲透檢測(FPT)。

過程:將熒光滲透液涂于表面,滲入任何微小的表面開口缺陷中,清洗后顯像,在紫外燈下觀察是否有熒光顯示。

標準:任何裂紋、折疊等缺陷都不被允許。

9. 表面處理(Surface Treatment)

噴涂:底漆、色漆、透明清漆,提供顏色和基礎防腐。

機械處理:高光切削(Mirror Cutting/Carving) 在輻條表面加工出光亮的切面;拉絲(Hairline) 處理出細膩的絲狀紋路。

電鍍:鍍鉻、鍍鋅等,提供鏡面效果和超強耐腐蝕性(工藝復雜環保要求高)。

10. 最終檢驗與包裝

全尺寸檢驗:使用三坐標測量機(CMM)等對成品進行抽檢。

氣密性測試:確保輪轂無泄漏(特別是無內胎輪胎用輪轂)。

包裝:使用專用防護套和包裝箱,防止運輸途中刮傷。

核心優勢總結

通過上述鍛造流程生產出的車輪鍛件,其金屬晶粒流向與輪轂形狀保持一致,組織致密,纖維流線連續,從而實現了:

輕量化:比同尺寸鑄造輪轂輕20%-30%。

高強度與高韌性:抗沖擊、疲勞強度遠高于鑄造輪轂。

安全性高:在極端負載下不易發生突然斷裂。

性能優異:更利于車輛操控、加速、制動和節油。

散熱性好:良好的導熱性有助于剎車系統散熱。

這套起重機車輪流程融合了材料學、塑性加工、熱處理和精